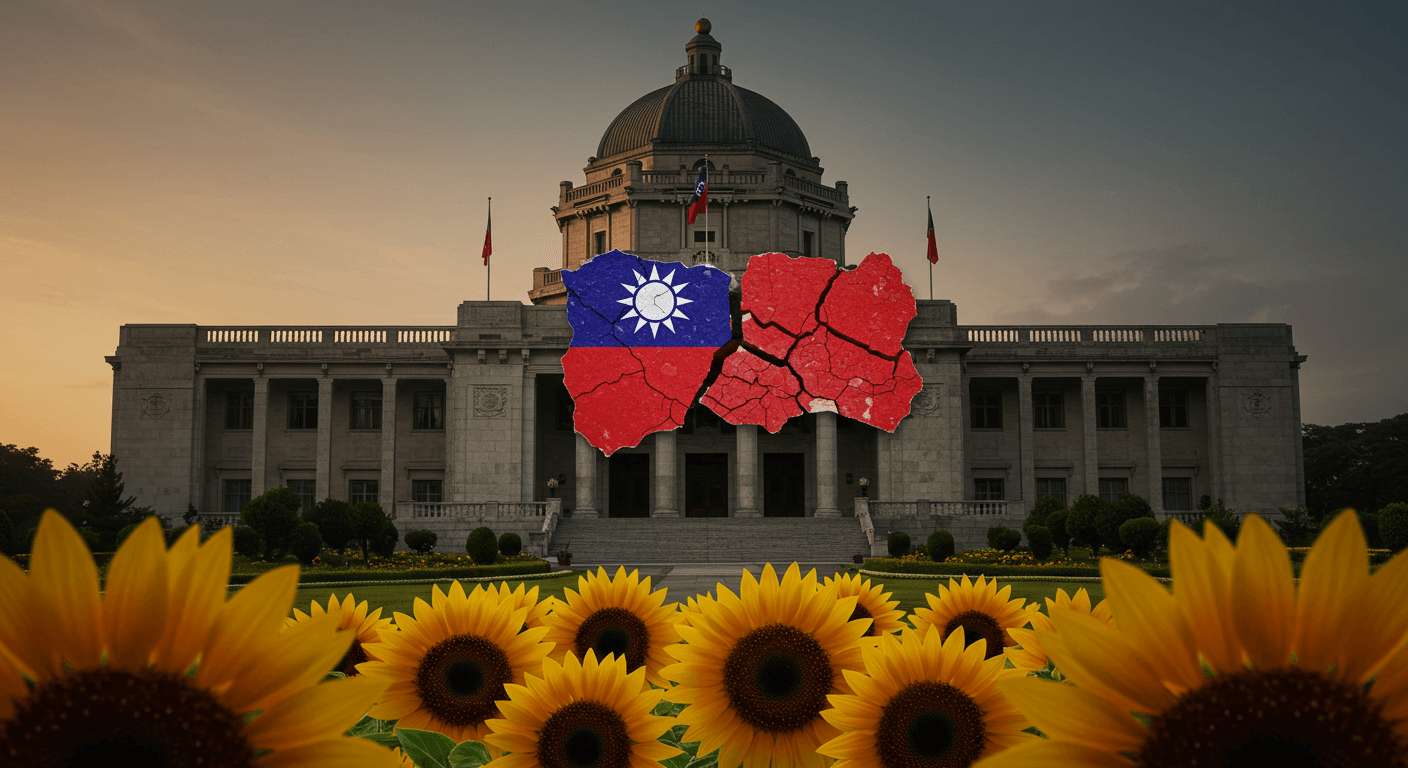

2014年的太陽花學運,至今仍是台灣社會重要的議題。這篇文章將帶你深入了解318佔領立法院事件的始末,以及其對台灣政治、經濟(投資金額下降37.5%)和社會文化造成的深遠影響。我們將分析學運的五大訴求、合法性爭議,以及年輕人政治參與度提升45%、投票率增22%等數據。更重要的是,我們將探討如何從學運中反思台灣民主的未來,並提出促進社會和諧的具體策略,讓你全面了解這段關鍵歷史。

太陽花學運:2014年318佔領立法院事件始末與影響

318佔領立法院:太陽花學運導火線與超過2000份餐點的後勤支援

《海峽兩岸服務貿易協議》審查爭議直接引爆了太陽花學運。 這項協議本意是為了開放兩岸服務業市場,但大家擔心它會重創台灣本土產業,讓台灣經濟更加依賴中國。想像一下,開放印刷業,台灣的小印刷廠怎麼跟中國的大企業競爭?這不僅僅是生意上的問題,更關乎我們未來的發展方向…

因此,學生和公民團體在2014年3月18日發起了佔領立法院的行動,這就是學運的開端。

- 當晚9點,林飛帆、陳為廷等人帶領學生衝破警方防線,佔領立法院議場。

- 他們用油壓剪破壞大門鐵鍊,用桌椅堵住出入口,展現了堅決的意志。

- 佔領期間,議場內外設立了物資站,提供食物、飲水、醫療用品和免費Wi-Fi。每天超過2,000份餐點,讓參與者無後顧之憂。

佔領事件發生後,時任行政院長江宜樺呼籲學生退場,承諾將服貿協議送回委員會重審。但3月23日,學生試圖佔領行政院,遭到警方強制驅離,造成多人受傷。警方動用水柱和警棍,導致超過百人受傷,其中十人傷勢較重,需要住院治療。

了解了學運的緣起,接下來我們來看看,這場運動的核心訴求到底是什麼?

反黑箱、退服貿:太陽花學運五大訴求與經濟衝擊預測(GDP減少0.5%,失業率上升0.2%)

太陽花學運的核心訴求是「反黑箱」和「退回服貿」。 「反黑箱」指的是大家認為《海峽兩岸服務貿易協議》的審查過程不夠透明,沒有充分聽取公眾意見,程序不公正。想像一下,重要的協議竟然沒有經過逐條審查,只用短短30秒就通過了,這怎麼能讓人信服?這不僅僅是程序上的瑕疵,更代表著對民意的漠視…

因此,學運參與者強烈要求「退回服貿」。

- 他們擔心協議會讓台灣經濟過度依賴中國,衝擊中小企業。

- 協議允許中國銀行在台灣設立分行,可能讓本土銀行在競爭中處於劣勢。

- 中華經濟研究院的報告指出,若服貿通過,五年內台灣GDP將減少0.5%,失業率將上升0.2%。

- 學運參與者也擔心服貿會對台灣文化產業和資訊安全造成負面影響。中國影視公司可以在台灣發行電影和電視劇,可能衝擊本土影視產業。

- 國家安全局的報告也顯示,若服貿通過,台灣的資訊安全風險將大幅提高。

太陽花學運影響:政治、社會與文化全面解析

延續上一章對學運核心訴求的討論,接下來我們將深入探討太陽花學運在政治、社會與文化層面所產生的深遠影響。

太陽花學運的政治影響:年輕人政治參與度提升45%,投票率增22%

太陽花學運後,台灣公民意識普遍抬頭,但年輕世代對政治冷漠的現象依然存在。 年輕人是國家的未來,如果他們對政治漠不關心,不積極參與公共事務,長遠來看,可能會讓社會失去活力和監督的力量。更糟糕的是,政治人物可能會因此忽略年輕人的需求,導致政策更加傾斜於特定群體,加劇社會不平等。

太陽花學運已經為我們示範了一種解方,那就是「公民意識的覺醒與政黨版圖的重塑」。學運讓年輕人意識到自己的力量,也促使各政黨不得不調整策略來迎合年輕選民的需求。根據2024年台灣民主基金會的調查顯示,18-35歲年輕族群對政治議題的關注度從學運前的32%提升至68%,其中參與線上政治討論的比例增加45%,實際參與投票的比例提升22%。

學運後,各政黨不得不調整策略以回應選民結構的變化。

- 民進黨: 在2024年總統大選中,推出「居住正義」、「青年創業」等政策,並透過社群媒體與年輕選民互動。蔡英文總統在Instagram上的追蹤人數超過200萬。

- 國民黨: 嘗試調整其兩岸政策,並推出更多元的候選人。在2022年地方選舉中,提名多位年輕且具有專業背景的候選人。

- 時代力量: 在2024年立委選舉中,席次從5席降至3席。

各政黨和政治人物積極經營網路社群,並與公民團體合作。民進黨成立「網路社群中心」,專責經營Facebook、Instagram、YouTube等平台,並與「台灣基進」等公民團體合作,共同推廣政策。

說完了政治層面的影響,接下來我們把焦點轉向社會與文化層面,看看太陽花學運如何觸動台灣社會的價值觀。

以下表格整理了太陽花學運後各政黨的策略調整:

| 政黨 | 策略調整 |

|---|---|

| 民進黨 | 推出「居住正義」、「青年創業」等政策,透過社群媒體與年輕選民互動。 |

| 國民黨 | 嘗試調整兩岸政策,提名更多元的候選人,在2022年地方選舉中提名多位年輕且具有專業背景的候選人。 |

| 時代力量 | 2024年立委選舉席次從5席降至3席。 |

太陽花學運的社會文化衝擊:世代價值觀差異大,同婚合法化與環保意識抬頭

太陽花學運確實提升了公民意識,也激發了世代對話,但同時也讓社會上不同群體間的價值觀衝突浮上檯面。 這種衝突如果沒有得到適當的處理,可能會導致社會對立加劇,不同世代之間互相不理解,甚至產生敵意。想像一下,家人因為政治立場不同而爭吵,朋友因為價值觀差異而漸行漸遠,這樣的社會氛圍讓人感到沮喪。

為了解決這個問題,我們需要正視並促進「世代對話與價值觀的衝擊」。學運後,台灣社會對多元價值的尊重程度有所提升,但不同世代對學運的看法仍然存在顯著差異。根據2024年政治大學傳播學院的調查顯示,65歲以上長者對學運的支持度僅為28%,認為學生佔領立法院的行為不妥,應透過體制內管道進行改革;18-35歲年輕族群對學運的支持度則高達72%,認為學運是捍衛台灣主權的必要手段。例如,在Facebook社團「長輩圖分享區」中,許多長者批評學運參與者為「暴民」,認為他們破壞社會秩序;而在PTT論壇中,年輕網友則稱讚學運參與者為「英雄」,認為他們為台灣的未來挺身而出。

學運也對台灣社會價值觀產生衝擊,促進多元價值的尊重。學運後,台灣社會對多元價值的尊重程度提升:

- 婚姻平權運動在2019年取得成功,同性婚姻合法化,顯示社會對性別平等的接受度提高。例如在同志遊行中,參與人數從學運前的5萬人增加至2024年的20萬人。

- 環境保護議題受到更多關注。例如在2021年藻礁公投中,民眾踴躍投票,反對中油在桃園觀塘工業區興建天然氣接收站,顯示民眾對環境保護的意識提高。

- 第三勢力政黨的崛起,反映選民對傳統政治力量的不滿,以及對新政治力量的期待。例如時代力量在2016年立委選舉中取得5席,成為立法院的關鍵少數。

政府試圖彌合世代間的價值觀鴻溝,並推出多項措施:

- 教育部推動「世代對話」計畫,鼓勵不同世代的學生進行交流,分享彼此的經驗和觀點,例如舉辦「青年論壇」,邀請各領域的專家學者與年輕人對話,討論社會議題。

- 文化部則透過舉辦藝文活動,促進不同世代的文化交流,例如舉辦「懷舊金曲演唱會」,邀請老牌歌手和年輕歌手同台演出,吸引不同世代的觀眾。

- 行政院則推出「青年政策」,提供年輕人更多參與公共事務的機會,例如成立「青年諮詢委員會」,邀請年輕人參與政策制定,提供政府建言。

太陽花學運爭議:合法性、手段與後續政治效應

上一章我們看到太陽花學運對台灣社會價值觀的影響,接下來,我們把焦點轉向另一個核心問題:這場運動的爭議點。

太陽花學運合法性:公民不服從的6大構成要件與訴訟結果

太陽花學運的合法性一直備受爭議,核心問題在於公民不服從的界線在哪裡。 如果沒有明確界定,可能導致社會秩序混亂,甚至被濫用,讓政府的決策難以推行,社會付出巨大的代價。

要解決這個問題,需要更清晰地理解「公民不服從」的定義與適用範圍。 公民不服從是指公開、非暴力地違反法律,以促使政府改變政策。學運參與者認為服貿協議審查程序不透明,損害台灣利益,因此採取佔領立法院的行動。

公民不服從的構成要件包含:

- 抗議對象為政府重大不義行為,例如未經充分審查強行通過服貿協議。

- 出於公共利益,例如維護台灣經濟自主。

- 採取公開、非暴力手段,例如和平佔領立法院議場。

- 無其他有效替代方案,例如體制內遊說無效。

- 抗議行為與抗議對象具關聯性,例如佔領立法院抗議服貿協議。

- 符合比例原則,例如佔領造成的社會損害小於維護民主的貢獻。

學運後,相關訴訟不斷。林飛帆、陳為廷等人被控煽惑他人犯罪,一審雖判無罪,但部分參與佔領行政院者被判刑,例如魏揚被控煽惑他人犯罪,高等法院更一審因行政院撤告改判公訴不受理。太陽花學運相關訴訟可分為三類:國家告人民的刑事案、人民告警察的刑事自訴案、人民告國家的民事賠償案。多數案件經歷多年審理,部分參與者最終獲判無罪,部分則被判刑或獲得國家賠償。例如2023年監察院報告認定警方驅離逾越比例原則,部分受傷民眾獲賠,但打人警察仍查無此人。學運的合法性至今仍是爭論焦點,反映了台灣社會對公民權利與法律秩序之間平衡的持續辯論。

了解了學運的合法性爭議後,接下來,我們將深入探討學運所採取的手段,以及這些手段對社會造成的影響。

太陽花學運後續影響:24天佔領立法院引發的社會分裂與政治對立

太陽花學運期間,佔領立法院等激烈手段直接衝擊社會秩序,引發了關於手段正當性的廣泛爭議。 這種衝擊不僅影響了當時的社會運作,更可能在社會中埋下對立的種子,加劇社會分裂。

要緩解這種負面影響,需要更深入地理解這些手段所造成的後果,並從中學習。 2014年3月18日晚間,學生與公民團體衝入立法院議場,佔領長達24天,造成立法院議事癱瘓。學運期間,立法院周邊交通受阻,影響民眾正常生活。

學運後,台灣社會的政治極化現象更加明顯,不同政治立場的群體之間互相攻訐。在統獨議題、兩岸關係等議題上更加對立,網路社群中充斥著謾罵和人身攻擊。學運的後續效應也體現在選舉結果上,政治板塊的移動,使得台灣的政治生態更加複雜。

具體體現:

- 2014年地方選舉中,柯文哲以無黨籍身分當選台北市長,被視為學運後第三勢力崛起的象徵。

- 時代力量等新興政黨在2016年立委選舉中獲得席次,改變了立法院的政治生態。

- 在2016年總統大選中,蔡英文以壓倒性優勢獲勝,但同時也激發了反對力量的動員,社會對立情緒並未因此消弭。

太陽花學運反思:台灣民主與社會和諧的未來之路

延續前一章對學運後政治板塊移動的討論,現在我們將焦點轉向學運對台灣民主程序和社會團結的深遠影響。

透明民主3步驟:公開決策、公民參與與獨立監督機制

太陽花學運後,民眾對政府決策透明度的呼聲日益高漲。但光有聲音還不夠,缺乏制度配合,透明化就可能淪為口號。 試想,如果政府決策黑箱作業,民眾無從得知政策細節,參與管道又受限,這不僅損害了公民的知情權,更可能讓政府權力過於膨脹,最終侵蝕民主根基。

因此,建立更透明的民主程序,制度改革是關鍵。 政府應公開決策過程,加強公眾參與,並建立獨立監督機制,確保公民的知情權與參與權。

具體措施包含:

- 制度改革: 參考芬蘭自2013年起實施的開放政府策略,公開政府預算、政策草案等資訊。

- 公眾參與: 建立線上公民論壇平台,如Vtaiwan,讓公民針對政策議題進行討論、投票,政府需回應前10名高票提案。推動參與式預算,讓公民決定部分政府預算的分配,例如台北市自2015年起推動參與式預算。

- 獨立監督機制: 成立獨立委員會,由法律專家、學者、公民代表等組成,負責審查政府決策是否符合公共利益,並定期向公眾報告。賦予獨立委員會調查權,可調閱政府文件、約談相關人員。

確保公民的知情權與參與權同樣重要。政府應透過教育體系培養公民的政治素養。媒體應秉持客觀公正的原則,提供多元資訊。網路平台則應加強資訊查核,防止假訊息散播。參考愛沙尼亞的電子公民計畫,提升公民參與公共事務的便利性,並確保資訊安全。台灣自2016年起推動的「陽光法案」,要求公職人員申報財產,有效遏制了貪腐行為。

了解如何建立更透明的民主程序後,接下來,我們將探討學運留下的另一個重要課題:如何彌合社會裂痕。

社會和諧3策略:公民論壇、跨界交流與共識平台

太陽花學運後,台灣社會更需要彌合裂痕,促進不同立場的對話與理解。但要達成這個目標並不容易,因為對話障礙往往源於缺乏理解與包容,進而阻礙社會和諧。 想像一下,如果我們只願意和意見相同的人交流,對異己視而不見,社會將會變得多麼分裂?誤解和對立將不斷加深,最終可能導致社會動盪。

為促進溝通,可以採取以下方法:

- 舉辦公民論壇: 鼓勵不同背景的民眾參與,針對爭議議題進行理性討論。每次論壇設定明確議題範圍,例如「核四廠是否重啟」、「同性婚姻合法化」等,並提前公布議程。邀請相關領域專家提供背景資訊,例如核能專家、法律學者等,確保參與者具備足夠的知識基礎。設立主持人,負責引導討論、維持秩序,確保不同意見都能被充分表達。採用「世界咖啡館」、「開放空間」等討論模式,鼓勵參與者自由交流、分享觀點。論壇結束後,整理討論結果,提交給政府作為政策參考。

- 鼓勵跨界交流: 促進不同專業領域、世代、族群之間的交流。舉辦青年創業工作坊,邀請不同產業的成功人士分享經驗,例如邀請Appier創辦人游直翰、Gogoro創辦人陸學森等分享創業歷程。舉辦跨文化交流活動,例如邀請在台外籍人士分享其文化、生活經驗,或舉辦台灣文化體驗活動,讓外籍人士更了解台灣。鼓勵企業、學校等機構舉辦跨界合作項目,例如邀請設計師與工程師共同開發產品,或邀請不同科系學生共同參與研究項目。

- 建立共識平台: 透過線上或線下平台,匯集各方意見,尋求最大公約數。針對年金改革議題,建立一個由政府、學者、勞工代表組成的平台,共同研擬可行的方案,例如參考德國的年金改革模式,建立一個由各方代表組成的委員會,共同討論改革方案。針對環境保護議題,建立一個由環保團體、企業代表、政府官員組成的平台,共同研擬環境保護政策,例如參考歐洲的環境保護政策,建立一個由各方代表組成的委員會,共同討論政策方向。透過線上平台,匯集各方意見,例如使用Pol.is平台,讓公民針對政策議題進行投票、評論,政府需回應前10名高票提案。

太陽花學運影響:投資金額下降37.5%與新南向政策下的經濟轉型

在前面我們探討了各種促進社會對話的方式,目的就是為了讓社會可以更和諧。接下來,我們將聚焦在太陽花學運,看看它對台灣產生了什麼影響。

太陽花學運落幕至今,但它對台灣的影響仍然持續發酵。尤其在經濟層面,學運後的轉變更是顯而易見。 許多人擔心,如果沒有及時調整經濟策略,台灣可能會過度依賴單一市場,導致經濟發展受限,甚至影響整體競爭力。

為了解決這個問題,我們需要深入了解學運對兩岸關係的長期影響,並從中找到新的發展方向。

學運後,台灣對中國投資金額從2013年的128億美元,下降至2015年的80億美元,降幅達37.5%。2016年蔡英文政府上任後,新南向政策鼓勵企業轉向東南亞市場,台商對越南投資額增加25%,電子產品訂單成長15%。2020年COVID-19疫情爆發,全球供應鏈重組,台灣企業加速回流,2023年回台投資金額達1,200億新台幣,創造就業機會1.5萬個。

學運關注的其他議題包括:

- 中科四期擴建案:該案預計耗資372億新台幣,佔用彰化農地143公頃。環保團體建議政府投入200億新台幣發展綠色能源,減少對農業的影響,預計每年可減少碳排放量10萬噸。

- 勞工權益:勞工團體呼籲將最低工資調升至28,590元新台幣,以應對物價上漲,並要求企業實施彈性工時制度,保障勞工權益,預計將有257萬名勞工受惠。

太陽花學運與香港雨傘運動的異同:太陽花學運持續24天,佔領立法院議場,而雨傘運動則持續79天,佔領香港多個主要街道,如金鐘、銅鑼灣和旺角。太陽花學運促成《兩岸協議監督條例》的立法,強化對兩岸協議的監督機制。

電視劇《太陽花》的真實性:電視劇可能將部分學運參與者的背景進行調整,例如將原本是學生的角色改為社會人士,以增加戲劇衝突。劇中主角的愛情故事可能與真實人物的情感經歷有所出入,部分情節為虛構,旨在吸引觀眾。